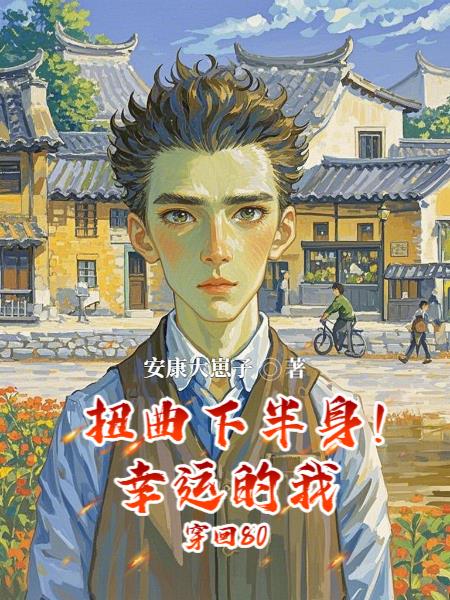

第1章 嫪毐的嫪

嫪毐应该是我的祖先,

因为我姓嫪,我们全家都姓嫪,

我的祖宗十八代似乎没有改掉这个不洁姓氏的意思,一直延续到我这一辈,继续姓嫪!

即使我穿越,重生,我依然逃脱不了我的姓氏——

我娘生我,一点也没费劲,像是黄豆地里用了我爹卖的农药,药足了,豆虫就会蹬鼻子上眼、伸腿翘屁股,落在地上。

生我时,我娘正在灶台后搅面筋,打稀饭“糊糊”,一使劲,腿肚子乱颤,“哗啦啦”羊水流了一地。她想喊人,但院子里,只有我的三个哥哥,他们磨洋工般地在给牛轧草。

她不愿让自已的孩子看到女人生孩子的窘迫,于是,一个人蹲在灶台后,把手伸进围裙里,生生把我拽了出来。

我没哭,眼睛闭着,应该还没有准备好使用鼻子的吸气功能,像个小猪仔一样,嘟起嘴巴,想要吸奶。

娘看着我只有手掌大小的身躯,叹了口气,一只手把我的双脚拎起,另一只手拿起灶台上的菜刀,“咔嚓”一声砍断我的脐带,声音应该不大,但我能听到与母体割裂的声响,就像后来物理老师讲到的宇宙大爆炸——

我想,我娘的那一刀声响,绝对不亚于宇宙大爆炸。

随后,我“哇哇”地喊叫起来。外面的三个兄弟听到,奔进来,看到我赤身、血淋淋的样子,一个个吓呆了,以为母亲正在宰杀一只会发出人声哭腔的兔子。这时,我也睁开了眼,看到了他们,看到了以后给我带来各种麻烦和劫难的同父同母的兄弟们。

老爹被大哥从集市上叫回来的时候,已经是下午集市罢市很久了。他站在铺子门口,确信不会有人再来买农药,才锁上门,背着手,低着头,步伐沉重地走回家。他听到又生一个儿子的表情——我娘后来说起过,说是比死了他亲娘还要沉重、伤心,偷偷一个人蹲在牛棚里流泪。

爹本以为老天会给他个女儿,这样以后可以收点彩礼,受点女婿的孝敬,没想到我还是个带把的。一家子七口人,除了我娘,还有我那瘫痪在床、时不时清醒过来,骂天骂地骂XX的爷爷,全部都是男的。村里人口多,田地少,包产到户家庭责任制后,孩子要到十三四岁,村里才会分给几分田地。因此,七个人,七张口,若不是我爹卖点农药补贴家用,家里早就揭不开锅了。

我十八岁之前从没有穿过新衣服,要么是几个哥哥轮番穿剩下来的,要么是我娘拿鸡蛋与人家换的旧衣服。几个兄弟都觉得我是个累赘,多余的人,对我一点也不客气:我的童年,基本是在几位哥哥轮番教训、打骂以及冷脸子中度过的。

后来回想起来,那个年代,我的身上,会经常莫名其妙地多出一些青紫色的花纹,像是老天绣了花朵——堆积的乌云,只是有些疼痛难忍。睡一觉,第二天,这些花纹会变淡、变白,不留痕迹,疼痛也随之消失。以致有段时间,三个哥哥去了外婆家帮忙干活,我身上一连数天都没有开出灿烂的青紫色花朵,甚是想念。哥哥们一出现在村口,久候的我就立刻冲上去,笑着说:

“大哥、二哥、三哥,你们的变戏法再给我施展一下,我最喜欢你们变出的青紫色的花?那是什么花?为什么那么艳?”

他们像是一个鼻孔出气的生猪,对我吼道:“滚,熊渣滓!”

“熊渣滓”是我们安康省瀛洲县的县骂。

后来长大了,有了知识,我琢磨出“熊渣滓”的意思——我是我老爹剩余的产物。这个骂名,在三位哥哥口里,应该是给了我最大的殊荣和最贴切的称谓!就像我们村后来唯一的作家出名了,十里八乡都叫他“大文豪”一样,我也欣然接受,像是自带着与生俱来的光环。

但,老爹给我还是起了个名字。他没有沿用几个兄弟的大富、二富、三富的起名方式,直接给我来了个响亮的名字——“幸运!”

嫪幸运,老幸运了!

这是老爹绞尽脑汁、坐在牛棚里冥思苦想一整夜想出来的——

他是希望我能够给家里带来——幸福、运气!

“我一辈子看人家脸色,以后他不要看人家脸色就好了!”